Anarchik è forse il primo tentativo di dare alla propaganda anarchica un tono meno paludato e serioso di quello tradizionale, almeno dal dopoguerra in poi. Sua madre quindi è certa, l’anarchia.

Anarchik è forse il primo tentativo di dare alla propaganda anarchica un tono meno paludato e serioso di quello tradizionale, almeno dal dopoguerra in poi. Sua madre quindi è certa, l’anarchia.

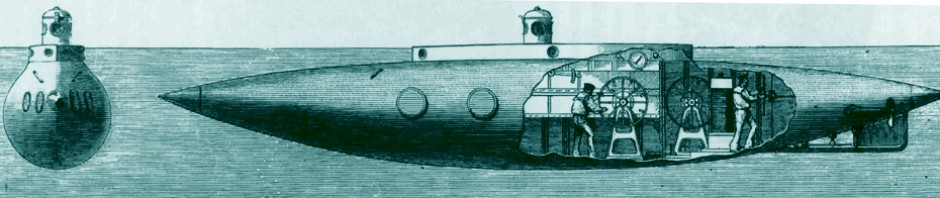

Il padre un po’ meno, perché oltre al genitore ufficiale, il disegnatore, autore di questo articolo, va tenuta in conto l’opera di un amico di famiglia suo fraterno compagno (A. B.), e chissà, anche di altri frequentatori della casa. Con qualche irriverenza verso la madre (che non ce ne vorrà, speriamo) si potrebbe dire che Anarchik è stato concepito in una situazione di promiscuità sessuale. Questa è la sua storia, fondata molto sul ricordo e poco sui documenti, e quindi anch’essa un po’ incerta in alcuni particolari. Per i motivi suddetti, oltre che per ragioni di privacy, la data esatta del concepimento è misteriosa, ma può essere collocata, più o meno, all’epoca del depliant Chi sono gli anarchici?, prodotto nel 1966 dal gruppo Gioventù Libertaria di Milano. Qui, a corredo dello scritto, compare un tizio già dotato di quegli elementi che poi caratterizzeranno il personaggio, cappellaccio a falda larga e ampio mantello, il tutto rigorosamente nero, come nera è la mise (non chiaramente definita) che sta sotto. Lo stile del disegno è di evidente derivazione fumettistica, sintetico ed essenziale nel tratto, molto contrastato, un po’ “americano” ma ancora tendenzialmente “naturalistico”, nel drappeggio del mantello, nei pantaloni spiegazzati, nelle scarpe deformate da piedi fuori misura. L’approccio è comunque caricaturale, e ironizza sullo stereotipo anarchico della vulgata reazionaria: sotto il cappellaccio il tizio esibisce un nasone e una barba mal curata (altri elementi destinati a rimanere, in seguito) e guarda il lettore con un sorrisetto complice, estraendo dal mantello parzialmente aperto il gadget tipico dell’anarchicità banalizzata, la bomba. Una bomba “classica” e dunque antiquata, sferica, anch’essa nera, con tanto di miccia già pericolosamente accesa e relativo filo di fumo. Questo Anarchik fetale, con i caratteri della  specie già delineati ma dall’identità personale ancora incerta, sta in gestazione per circa un anno. Compare in pubblico ufficialmente, vale a dire con il proprio nome esplicitamente dichiarato e nella versione grafica definitiva, sul primo e unico numero della testata “Il nemico dello Stato”, nel 1967, sotto forma di striscia a quattro vignette, in cui conclude una rapida meditazione sui tempi e sulla necessità di intervento, con la programmatica dichiarazione “Farò del mio peggio!”. È sostanzialmente lo stesso tizio del feto originario (cappello, mantello, nasone, barbaccia), ma semplificato in stile cartoon, con il corpo rivestito da una calzamaglia nera aderente che ne sottolinea l’improbabile anatomia e insieme alla k finale del nome rimanda, in chiave sempre ironica, a certi eroi negativi (Diabolik, Satanik…) in voga nei fumetti dell’epoca. Rispetto a questi, però, manifesta fin da subito un atteggiamento derisorio e cialtronesco, evidenziato dal ghigno pieno di denti che porta quasi sempre stampato sul volto, in sostituzione del sorriso allusivo del personaggio iniziale. Segno, evidentemente, di un’evoluzione non soltanto morfologica, ma anche psicologica.

specie già delineati ma dall’identità personale ancora incerta, sta in gestazione per circa un anno. Compare in pubblico ufficialmente, vale a dire con il proprio nome esplicitamente dichiarato e nella versione grafica definitiva, sul primo e unico numero della testata “Il nemico dello Stato”, nel 1967, sotto forma di striscia a quattro vignette, in cui conclude una rapida meditazione sui tempi e sulla necessità di intervento, con la programmatica dichiarazione “Farò del mio peggio!”. È sostanzialmente lo stesso tizio del feto originario (cappello, mantello, nasone, barbaccia), ma semplificato in stile cartoon, con il corpo rivestito da una calzamaglia nera aderente che ne sottolinea l’improbabile anatomia e insieme alla k finale del nome rimanda, in chiave sempre ironica, a certi eroi negativi (Diabolik, Satanik…) in voga nei fumetti dell’epoca. Rispetto a questi, però, manifesta fin da subito un atteggiamento derisorio e cialtronesco, evidenziato dal ghigno pieno di denti che porta quasi sempre stampato sul volto, in sostituzione del sorriso allusivo del personaggio iniziale. Segno, evidentemente, di un’evoluzione non soltanto morfologica, ma anche psicologica.

Dopo l’esordio su “Il nemico dello Stato”, Anarchik vive nel 1968 e nel 1969 una vita precaria su volantini e opuscoletti (ma anche su manifesti serigrafati), per approdare poi, nel 1971, sulle pagine di “A rivista anarchica”, dove rimane più a lungo, con una presenza all’inizio relativamente stabile e la funzione, nelle intenzioni del disegnatore, di fare del semplice “umorismo libertario”. L’impostazione del fumetto si fa leggermente più complessa, evolvendo dalla singola striscia al modello a nove vignette (tre file di tre) e grazie alla maggiore disponibilità di spazio le storie diventeranno meno verbali e più dinamiche. Vi compare, a volte, un tipico “antagonista-vittima”, il prete, grasso e un po’ patetico (niente a che vedere con gli omoni grotteschi e bestiali de “L’Asino”), che fugge con la tonaca alzata di fronte alla minaccia della bomba di Anarchik. La quale, invariabilmente coglie nel segno ed esplode, ma con effetti distruttivi modesti e non irreversibili, che consentono il periodico riproporsi della situazione. La bomba di Anarchik è dunque una bomba simbolica e umanitaria, cui non è affidato alcun compito risolutivo se non quello di fornire al disegnatore il piacere (auspicabilmente condiviso dal lettore) di rappresentare nella vignetta finale il prete affumicato e bruciacchiato, con ambigue mutande di pizzo che sporgono dalla tonaca sbrindellata, mentre sullo sfondo l’omino nero fugge emettendo il suo sgangherato sghignazzo (Hi!Hi! Hi!). Tale periodo spensierato termina presto.

Il maggio 1968, la strage di Stato e tutto ciò che ne segue impongono un atteggiamento più consapevole e il nostro si dedica, sempre a modo suo, a commentare o sottolineare aspetti considerati importanti di quanto va accadendo. Si sveglia da un incubo in cui alcuni leader rivoluzionari svelano le proprie intenzioni autoritarie (allusione a certe componenti marx-leniniste delle lotte studentesche e operaie), oppure si presenta alla polizia munito di certificato medico, per giustificare con motivi di salute l’esigenza di essere interrogato a finestre chiuse (allusione al volo di Pinelli dalla finestra della questura milanese). È la fase certamente più intensa della vita pubblica di Anarchik, durante la quale l’accresciuto impegno politico determina la scomparsa della bomba, dimenticata in giro, o nascosta nell’attesa di tempi migliori, come preferite. In un momento segnato dalla ricorrente presenza di altre bombe, non anarchiche e assolutamente non umanitarie, l’uso di un simile strumento per scopi ludici appare inopportuno. Aumenta invece la presenza dell’uomo nero fuori delle vignette dei fumetti, ad accompagnare con la sola immagine il testo di articoli, di volantini, di manifesti, diventando una sorta di logo dell’area militante frequentata dai suoi genitori più o meno ufficiali, ripreso occasionalmente da altre aree del movimento anarchico, non solo italiano. In conseguenza di ciò compaiono in giro anche alcuni “falsi”, di cui il disegnatore ama segnalare con pignoleria, in privato, le difformità dall’originale, pur riconoscendo benevolmente le buone intenzioni (grafiche e politiche) dei falsari. Così, per mantenere un minimo controllo “morale” sull’evoluzione morfologica della sua creatura, il disegnatore ricorre a volte all’espediente di aggiungere accanto al nome o a uno svolazzo del mantello un cerchietto con la c di un inesistente copyright, invito sottinteso a una falsificazione libera ma rispettosa.

Il maggio 1968, la strage di Stato e tutto ciò che ne segue impongono un atteggiamento più consapevole e il nostro si dedica, sempre a modo suo, a commentare o sottolineare aspetti considerati importanti di quanto va accadendo. Si sveglia da un incubo in cui alcuni leader rivoluzionari svelano le proprie intenzioni autoritarie (allusione a certe componenti marx-leniniste delle lotte studentesche e operaie), oppure si presenta alla polizia munito di certificato medico, per giustificare con motivi di salute l’esigenza di essere interrogato a finestre chiuse (allusione al volo di Pinelli dalla finestra della questura milanese). È la fase certamente più intensa della vita pubblica di Anarchik, durante la quale l’accresciuto impegno politico determina la scomparsa della bomba, dimenticata in giro, o nascosta nell’attesa di tempi migliori, come preferite. In un momento segnato dalla ricorrente presenza di altre bombe, non anarchiche e assolutamente non umanitarie, l’uso di un simile strumento per scopi ludici appare inopportuno. Aumenta invece la presenza dell’uomo nero fuori delle vignette dei fumetti, ad accompagnare con la sola immagine il testo di articoli, di volantini, di manifesti, diventando una sorta di logo dell’area militante frequentata dai suoi genitori più o meno ufficiali, ripreso occasionalmente da altre aree del movimento anarchico, non solo italiano. In conseguenza di ciò compaiono in giro anche alcuni “falsi”, di cui il disegnatore ama segnalare con pignoleria, in privato, le difformità dall’originale, pur riconoscendo benevolmente le buone intenzioni (grafiche e politiche) dei falsari. Così, per mantenere un minimo controllo “morale” sull’evoluzione morfologica della sua creatura, il disegnatore ricorre a volte all’espediente di aggiungere accanto al nome o a uno svolazzo del mantello un cerchietto con la c di un inesistente copyright, invito sottinteso a una falsificazione libera ma rispettosa.

La tendenza di Anarchik ad abbandonare la vita “attiva” trasformandosi in un simbolo (accade a tutti gli eroi, dicono) si accentua col trascorrere del tempo, anche a causa (riconosciamolo) di un decadimento dell’ispirazione dei suoi genitori, distratti e travolti da altri compiti, dal mutare dei tempi, da vicende personali. Il disegnatore, soprattutto, sente la sua mano rattrappirsi e parallelamente va diminuendo la propria produzione, limitando sempre più la varietà degli atteggiamenti rappresentati. Questi, nel giro di qualche anno, finiscono per ridursi a due opzioni principali, entrambe destinate a una funzione più estetica che ideologica: Anarchik con il mantello aperto, svolazzante all’indietro, sì da lasciare scoperto il corpo, e Anarchik intabarrato, con il mantello sempre svolazzante ma chiuso ad avvolgere la persona. Nel primo caso è visibile il famoso sorriso e le mani sono libere per reggere oggetti, cosicché l’immagine può esser adattata a situazioni diverse nelle quali si voglia comunque trasmettere simpatia. Nel secondo, il volto è parzialmente coperto e l’espressione più torva, usabile per manifestare sentimenti di ostilità verso possibili nemici. Sono ormai le immagini “classiche” di Anarchik, quelle che hanno sfidato le traversie della nostra epoca e del movimento anarchico, trasmettendo fino ai nostri giorni un messaggio implicito, vago ma inequivocabile, di sovversione libertaria. Grazie all’opera di chi, a differenza dello stolto disegnatore, ha saputo conservarle.

La tendenza di Anarchik ad abbandonare la vita “attiva” trasformandosi in un simbolo (accade a tutti gli eroi, dicono) si accentua col trascorrere del tempo, anche a causa (riconosciamolo) di un decadimento dell’ispirazione dei suoi genitori, distratti e travolti da altri compiti, dal mutare dei tempi, da vicende personali. Il disegnatore, soprattutto, sente la sua mano rattrappirsi e parallelamente va diminuendo la propria produzione, limitando sempre più la varietà degli atteggiamenti rappresentati. Questi, nel giro di qualche anno, finiscono per ridursi a due opzioni principali, entrambe destinate a una funzione più estetica che ideologica: Anarchik con il mantello aperto, svolazzante all’indietro, sì da lasciare scoperto il corpo, e Anarchik intabarrato, con il mantello sempre svolazzante ma chiuso ad avvolgere la persona. Nel primo caso è visibile il famoso sorriso e le mani sono libere per reggere oggetti, cosicché l’immagine può esser adattata a situazioni diverse nelle quali si voglia comunque trasmettere simpatia. Nel secondo, il volto è parzialmente coperto e l’espressione più torva, usabile per manifestare sentimenti di ostilità verso possibili nemici. Sono ormai le immagini “classiche” di Anarchik, quelle che hanno sfidato le traversie della nostra epoca e del movimento anarchico, trasmettendo fino ai nostri giorni un messaggio implicito, vago ma inequivocabile, di sovversione libertaria. Grazie all’opera di chi, a differenza dello stolto disegnatore, ha saputo conservarle.

(Roberto Ambrosoli “Anarchik il nemico dello stato” Bollettino Archivio G. Pinelli, n°23)

Crescere viene visto come accumulo, rassicurazione, rinuncia, ripetizione. Tutto questo è davvero molto triste. E, soprattutto, questo che chiamano crescere è scandito dall’ossessione del tempo. Così le persone si conformano all’età, e finiscono per essere giocate dalla loro età. Quello che chiamano crescere non è che un biglietto di sola andata per le terre aride della normalizzazione. È allevare un’immensa energia di vita, per poi lasciarla cadere nelle mani sterili di un sistema di esistenza che la soffoca. Molti hanno ben raccontato che questo tempo, questa età, sono essenzialmente trappole psicologiche. Krishnamurti ci ha raccontato che esiste una attività senza tempo. C’è un modo di vivere in cui il tempo, quale movimento da uno stato all’altro, è scomparso. Possedere la consapevolezza è un modo di vita, che è così superiore al tempo e all’età. E poi l’intensità con cui si vive può davvero portare alla luce il ritmo singolare dei nostri neuroni, facendoli scivolare fuori dal meccanismo del tempo. La passione è veramente il semplicissimo antidoto contro l’invecchiamento. Le esperienze più intense e felici, l’espansione più ampia dei sensi e dei sentimenti, ravvivano e rinnovano la struttura molecolare, il sistema nervoso, perfino la pelle. E non è forse vero che tutte le esperienze quin-tessenziali accadono con una sospensione del tempo, ci trasportano al di là del tempo e dell’età? L’estasi, le illuminazioni, tutti gli stati espansi attraversano il tempo e toccano un’essenza superiore. Umore stesso, e lo stesso amore dei corpi, generano lampi di vita dove il tempo svanisce. Usciamo dal tempo seriale, e accarezziamo un tempo biologico e un tempo cosmico. Zone di tempo liberato. Perfino certe esperienze collettive apparentemente legate a una data e a un luogo, il movimento psichedelico, ad esempio, sono accadute come squarci nel tempo storico, svelamenti di mondi paralleli con un loro senso del tempo autonomo ed espanso. È in questi eventi che sciolgono il tempo che gli esseri umani vivono il proprio stato di grazia; dove l’eternità non ha niente a che vedere con il tempo.

Crescere viene visto come accumulo, rassicurazione, rinuncia, ripetizione. Tutto questo è davvero molto triste. E, soprattutto, questo che chiamano crescere è scandito dall’ossessione del tempo. Così le persone si conformano all’età, e finiscono per essere giocate dalla loro età. Quello che chiamano crescere non è che un biglietto di sola andata per le terre aride della normalizzazione. È allevare un’immensa energia di vita, per poi lasciarla cadere nelle mani sterili di un sistema di esistenza che la soffoca. Molti hanno ben raccontato che questo tempo, questa età, sono essenzialmente trappole psicologiche. Krishnamurti ci ha raccontato che esiste una attività senza tempo. C’è un modo di vivere in cui il tempo, quale movimento da uno stato all’altro, è scomparso. Possedere la consapevolezza è un modo di vita, che è così superiore al tempo e all’età. E poi l’intensità con cui si vive può davvero portare alla luce il ritmo singolare dei nostri neuroni, facendoli scivolare fuori dal meccanismo del tempo. La passione è veramente il semplicissimo antidoto contro l’invecchiamento. Le esperienze più intense e felici, l’espansione più ampia dei sensi e dei sentimenti, ravvivano e rinnovano la struttura molecolare, il sistema nervoso, perfino la pelle. E non è forse vero che tutte le esperienze quin-tessenziali accadono con una sospensione del tempo, ci trasportano al di là del tempo e dell’età? L’estasi, le illuminazioni, tutti gli stati espansi attraversano il tempo e toccano un’essenza superiore. Umore stesso, e lo stesso amore dei corpi, generano lampi di vita dove il tempo svanisce. Usciamo dal tempo seriale, e accarezziamo un tempo biologico e un tempo cosmico. Zone di tempo liberato. Perfino certe esperienze collettive apparentemente legate a una data e a un luogo, il movimento psichedelico, ad esempio, sono accadute come squarci nel tempo storico, svelamenti di mondi paralleli con un loro senso del tempo autonomo ed espanso. È in questi eventi che sciolgono il tempo che gli esseri umani vivono il proprio stato di grazia; dove l’eternità non ha niente a che vedere con il tempo.