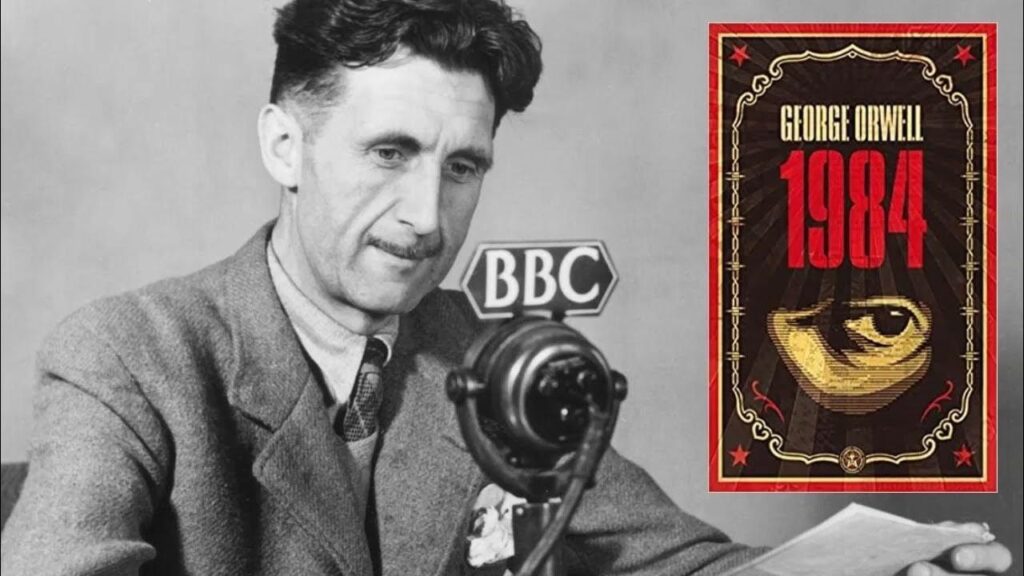

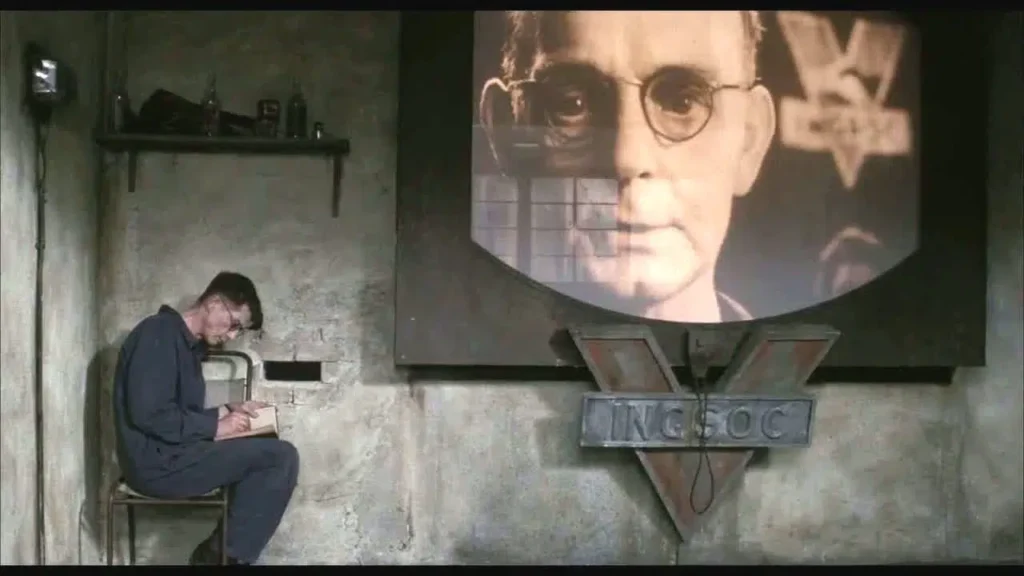

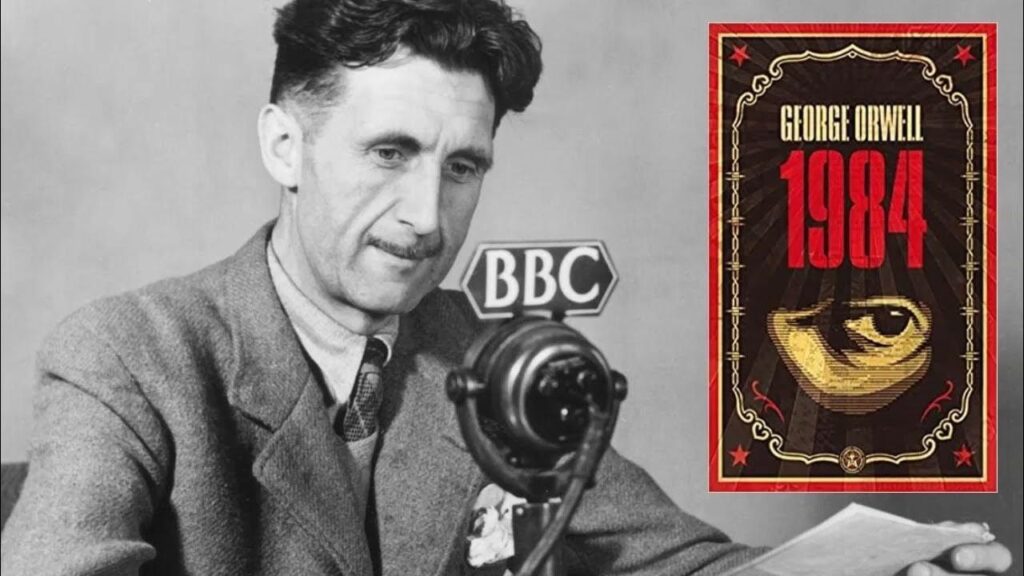

Sono ormai trascorsi quarant’anni dall’anno in cui George Orwell collocò la sua immaginaria società distopica.

Sono ormai trascorsi quarant’anni dall’anno in cui George Orwell collocò la sua immaginaria società distopica.

Il romanzo 1984 non è mai stato concepito come una profezia letterale, ovviamente, ma, per i primi tre decenni e mezzo dopo la sua pubblicazione nel 1949, ha esercitato una forte presa sull’immaginazione del pubblico, almeno in Gran Bretagna.

Quando ero piccolo, negli anni ’70, le quattro cifre “1984” erano un sinonimo terrificante del futuro totalitario che tutti noi in qualche modo sapevamo essere proprio dietro l’angolo, se non fossimo rimasti vigili.

Penso che il libro di Orwell, insieme al romanzo Il Mondo muovo di Aldous Huxley del 1931, abbia contribuito a evitare l’avvento del tipo di mondo da cui entrambi ci mettevano in guardia, rendendo abbondantemente chiaro che nessuno, indipendentemente dall’appartenenza politica, accoglieva favorevolmente un simile futuro.

La data ha perso molto del suo effetto, ovviamente, una volta passato l’anno indicato. All’improvviso il 1984 era solo parte della vita di tutti i giorni: è stato l’anno in cui la tua ragazza ti ha lasciato, in cui hai superato l’esame di guida o in cui l’Everton ha battuto il Watford nella finale della Coppa di calcio FA.

E anche se molti di noi erano ancora preoccupati per la prospettiva che uno stato rafforzasse la sua presa da Grande Fratello, non c’era più la sensazione di fare un triste conto alla rovescia fino a quell’anno fatidico: le persone cominciavano invece a guardare con ansia al nuovo brillante futuro annunciato per l’anno Duemila.

Ora, però, la data 1984 è ritornata a essere un pensiero semi-astratto, soprattutto per tutti i nati dopo quella data, e il titolo del libro sembra molto meno importante del contenuto, oggi fin troppo attuale.

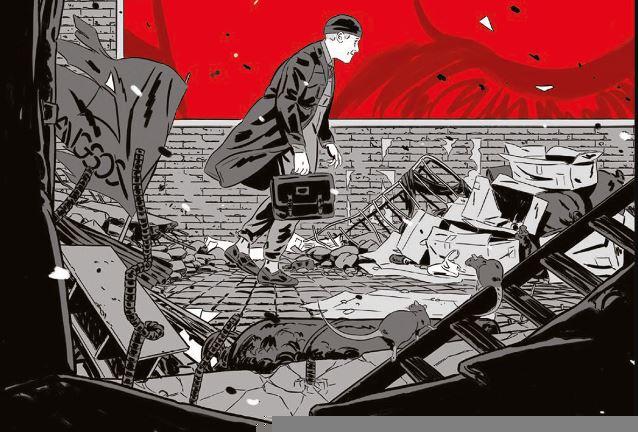

È vero che parte della forma narrativa della storia è piuttosto datata. Rileggendolo ai fini di questo articolo, sono rimasto colpito dal modo in cui Orwell descrive una Londra del dopoguerra danneggiata dalle bombe, che era già scomparsa quando sono nato e che immagina abitata da un classe operaia bianca (i “prolet”) che ora si è in gran parte trasferita.

L’idea che “non si vedessero letteralmente mai” stranieri camminare per le strade di Londra sarebbe già suonata un po’ strana nella vita reale nel 1984, per non parlare di oggi!

Ho anche notato un piccolo difetto di plausibilità nella trama, nel senso che Winston Smith, avendo prestato la massima attenzione a non farsi mai vedere parlare con la sua amante Julia in pubblico, la porta allegramente con sé per incontrare O’Brien, che spera semplicemente sia dalla sua parte.

Poi, pochi secondi dopo essere arrivato a casa del funzionario, sbotta: «Siamo nemici del Partito»! e prosegue dicendo di accettare di «corrompere la mente dei bambini», «trasmettere malattie veneree» e «gettare acido solforico in faccia a un bambino» se richiesto dalla resistenza clandestina conosciuta come Confraternita.

Qualcuno lo farebbe davvero?

Ma questi sono piccoli cavilli rispetto al modo misterioso in cui Orwell prevedeva gran parte del controllo psicologico e della manipolazione che stiamo subendo oggi.

Possiamo subito riconoscere nelle pagine del romanzo, ad esempio, coloro che stanno attualmente imponendo il Grande Reset e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

«Altrettanto ovvio era immaginare quale tipo di persone avrebbe controllato il mondo. La nuova aristocrazia era formata per la massima parte da burocrati, scienziati, tecnici, sindacalisti, esperti in pubblicità, sociologi, insegnanti, giornalisti e politici di professione. Costoro, le cui origini vanno rintracciate nelle classi medie salariate e nei gradi superiori della classe operaia, erano stati plasmati e amalgamati dallo sterile mondo dei monopoli industriali e delle forme centralizzate di governo.»

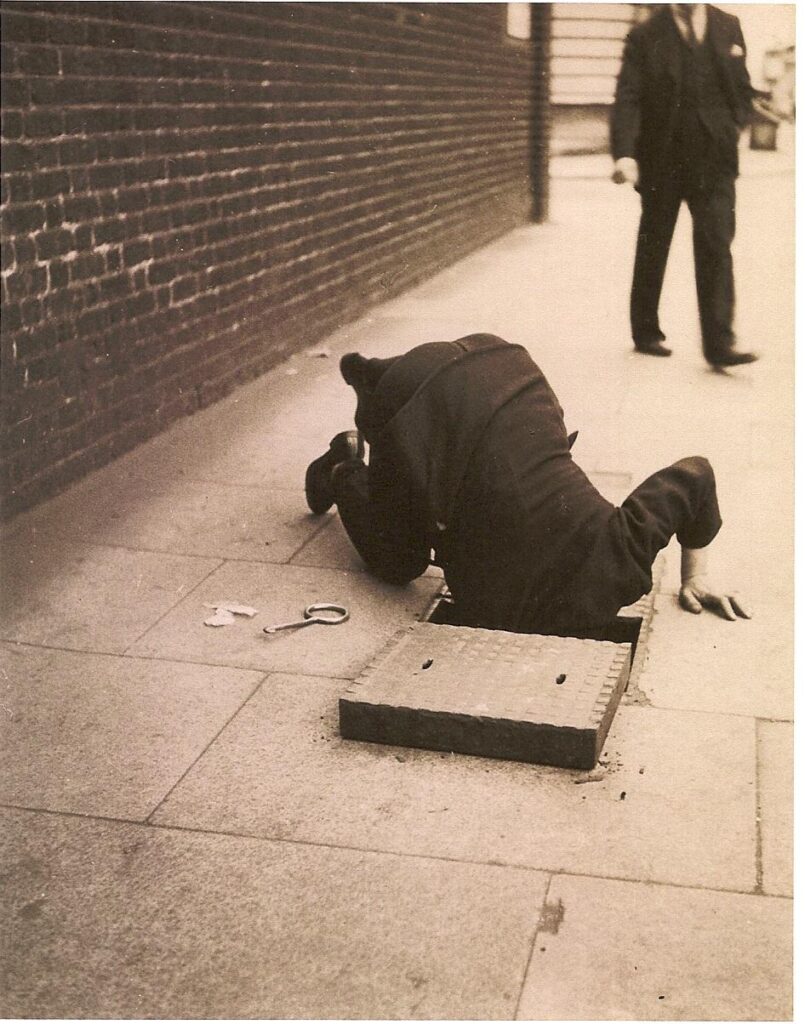

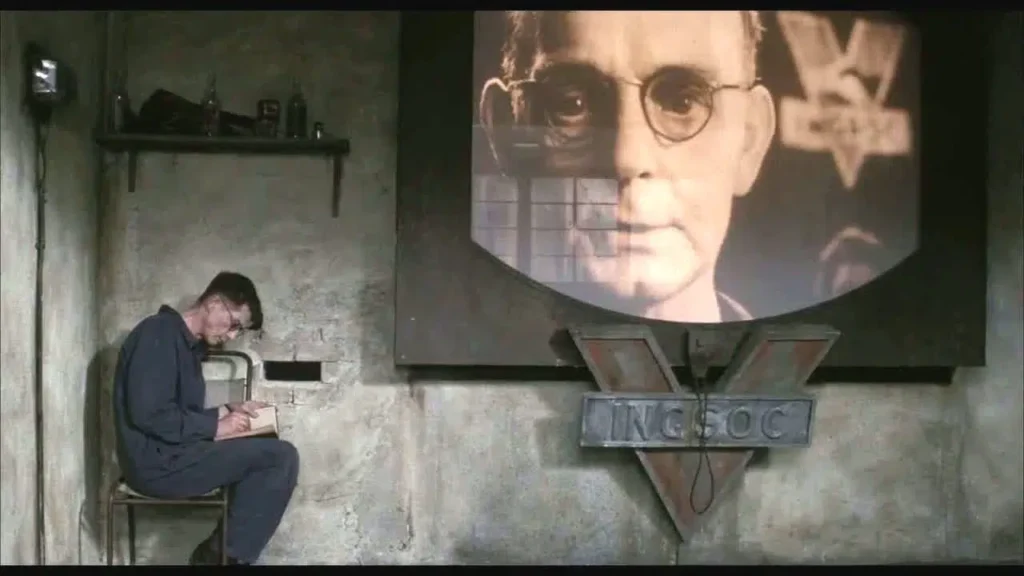

Lo stesso vale per la misura del controllo esercitato: perfino la Chiesa cattolica del Medioevo era tollerante, rispetto agli standard moderni. Il motivo è in parte il fatto che in passato nessun governo aveva il potere di tenere i propri cittadini sotto costante sorveglianza…

«Il perfezionamento tecnico della televisione, in particolare, consentendo di ricevere e trasmettere simultaneamente immagini attraverso il medesimo strumento, pose fine alla vita privata.

Ogni cittadino – almeno ogni cittadino tanto importante da giustificare un simile impegno – poteva essere osservato dalla polizia ventiquattr’ore su ventiquattro, e immerso nel sonoro della propaganda ufficiale… Per la prima volta diveniva possibile indurre nelle coscienze non solo una cieca obbedienza alla volontà dello Stato, ma anche una totale uniformità di opinioni.»

Anche l’agenda globalista dell’attuale criminocrazia è chiaramente descritta: «Il Partito persegue due fini essenziali: conquistare tutta la Terra e distruggere definitivamente ogni forma di libero pensiero.»

Le tre zone in guerra del mondo multipolare di Orwell hanno ideologie che sono solo superficialmente diverse: «Nell’Oceania il sistema dominante si chiama Socing, in Eurasia Neobolscevismo, mentre per l’Estasia si fa ricorso a un’espressione cinese, di solito tradotta col nome di Culto della Morte… In realtà le tre dottrine sono assai simili fra loro, mentre i sistemi sociali che esse informano sono assolutamente identici.»

Le tre zone in guerra del mondo multipolare di Orwell hanno ideologie che sono solo superficialmente diverse: «Nell’Oceania il sistema dominante si chiama Socing, in Eurasia Neobolscevismo, mentre per l’Estasia si fa ricorso a un’espressione cinese, di solito tradotta col nome di Culto della Morte… In realtà le tre dottrine sono assai simili fra loro, mentre i sistemi sociali che esse informano sono assolutamente identici.»

I tiranni immaginari di Orwell si abbandonano addirittura alla stessa pianificazione a lungo termine per aumentare il controllo, dichiarando che entro il 2050: «Sarà diverso anche tutto ciò che si accompagna all’attività del pensiero. In effetti il pensiero non esisterà più, almeno non come lo intendiamo ora. Ortodossia vuol dire non pensare, non aver bisogno di pensare. Ortodossia e inconsapevolezza sono la stessa cosa.»

Sono decisi ad abolire la vita umana naturale: «I bambini dovevano essere generati per mezzo dell’inseminazione artificiale (insemart, in neolingua) e allevati dalle pubbliche istituzioni», e sono orgogliosi del successo del loro progetto di distanziamento sociale; «Abbiamo infranto ogni legame fra genitori e figli, uomo e uomo, uomo e donna.»

A ciò si accompagna la mobilitazione dei giovani indottrinati per imporre il dogma ufficiale. «Era quasi normale che le persone di età superiore ai trent’anni avessero paura dei propri figli. Non passava settimana, infatti, che il Times non contenesse un articolo su qualche orecchiuto spioncello (l’espressione usata in questi casi era “bambino eroe”) che aveva captato un”osservazione compromettente nella conversazione dei genitori e perciò li aveva denunciati alla Psicopolizia.»

Il mito del progresso gioca un ruolo importante nel mantenimento dell’accettazione sociale per questo regime totalitario immaginario.

«Giorno e notte i teleschermi vi riempivano le orecchie di statistiche comprovanti che adesso la gente aveva più cibo, più vestiti, case migliori, divertimenti migliori… che viveva più a lungo, che lavorava per un numero minore di ore, che, rispetto a cinquant’anni prima, era più in carne, più sana, più forte, più felice, più istruita. Non era possibile dimostrare o contestare nulla di tutto ciò.»

Al centro del controllo psicologico del Socing sulla popolazione c’è l’invenzione e lo sviluppo della neolingua, un gergo politicamente corretto volto a inserire la visione del mondo del Partito nei termini stessi necessari per pensare e comunicare.

Parlare e scrivere usando le parole nel loro senso originale era considerato Archelingua e quindi doppiamente arcipiùsbuono e poteva anche portare a un soggiorno prolungato in un camposvago.

La neolingua svolge un ruolo importante nella criminalizzazione della libertà da parte del regime.

Accanto al noto concetto di Psicoreato del Socing esiste anche il Facciacrimine: «avere sul volto un’espressione sconveniente (come il mostrarsi increduli, per esempio, all’annuncio di una vittoria.»

Orwell aggiunge: «Compiere una qualsiasi azione che lasciasse intendere una certa predilezione per la solitudine, perfino fare due passi da soli, era sempre un po? pericoloso. In neolingua vi era una parola che la definiva, vitinprop, che stava a indicare individualismo ed eccentricità.»

Accanto alle tecniche mentali del Bispensiero e dello Stopreato, che ho descritto in un articolo precedente, troviamo il Nerobianco che «indica la sincera volontà di affermare che il nero è bianco quando a richiederlo sia la disciplina di partito» e anche «la capacità di credere veramente che il nero sia bianco e, più ancora, di sapere che il nero è bianco, dimenticando di aver mai pensato il contrario.»

I vaccini sono sicuri ed efficaci. Le donne possono avere peni. Il pensiero critico è pericoloso.

Anche quando le vecchie parole non vengono effettivamente abolite, vengono private del loro significato essenziale.

Orwell spiega: «in neolingua esisteva ancora la parola libero, ma era lecito impiegarla solo in affermazioni del tipo “Questo cane è libero da pulci”; o “Questo campo è libero da erbacce”. Non poteva invece essere usata nell’antico significato di “politicamente libero” o “intellettualmente libero”, dal momento che la libertà politica e intellettuale non esisteva più neanche come concetto e mancava pertanto una parola che la definisse.»]

Questa manipolazione ha un impatto reale nella creazione di uno spazio sociale più sicuro e inclusivo, libero da disinformazione, incitamento all’odio o qualsiasi tipo di teoria della cospirazione o negazionismo: «In neolingua l’espressione di opinioni non ortodosse, al di sopra di un livello molto basso, era quasi impossibile.»]

Una delle battute più memorabili del romanzo è l’insistenza del Partito sul fatto che «“Chi controlla il passato controlla il futuro: chi controlla il presente controlla il passato”.»

Qualsiasi contenuto inappropriato che sia stato precedentemente pubblicato deve essere mandato nell?oblio nel buco della memoria.

«Non possiamo tollerare che un pensiero sbagliato esista in una parte qualsiasi del mondo», sottolinea O’Brien, membro del Partito Interno, e apprendiamo che «non si permetteva che restasse traccia di notizie o opinioni in contrasto con le esigenze del momento.»

Il risultato è una popolazione totalmente disorientata. «Tutto svaniva nella nebbia. Il passato veniva cancellato, la cancellazione dimenticata, e la menzogna diventava verità.»

«Un bel giorno il Partito avrebbe proclamato che due più due fa cinque, e voi avreste dovuto crederci. Era inevitabile che prima o poi succedesse, era nella logica stessa delle premesse su cui si basava il Partito. La visione del mondo che lo informava negava, tacitamente, non solo la validità dell’esperienza, ma l’esistenza stessa della realtà esterna. Il senso comune costituiva l?eresia delle eresie.»

Le parole di O’Brien assumono una certa sfumatura postmodernista quando insiste: «Noi controlliamo la materia perché controlliamo la mente. La realtà si trova nella scatola cranica.… Le cose esistono solo in quanto se ne ha coscienza.»

Soprattutto, la mafia al potere vuole nascondere la sgradevole realtà del suo controllo. «Tutte le convinzioni, i costumi, i gusti, le emozioni, gli atteggiamenti mentali che caratterizzano il nostro tempo sono stati in realtà programmati al solo fine di sostenere la mistica del Partito e di impedire che venga colta la vera natura della società contemporanea.»

La falsa opposizione è un altro strumento utilizzato da Socing per ingannare e schiacciare i potenziali dissidenti, in particolare la figura da cartone animato dell’arcisovversivo Emmanuel Goldstein, autore di un libro intitolato The Theory and Practice of Oligarchical Collectivism (Teoria e pratica del collettivismo oligarchico, che ha un chiaro sentore di Karl Marx.

La falsa opposizione è un altro strumento utilizzato da Socing per ingannare e schiacciare i potenziali dissidenti, in particolare la figura da cartone animato dell’arcisovversivo Emmanuel Goldstein, autore di un libro intitolato The Theory and Practice of Oligarchical Collectivism (Teoria e pratica del collettivismo oligarchico, che ha un chiaro sentore di Karl Marx.

Invece di vedersi negare l’ossigeno della pubblicità da parte del regime, come ci si potrebbe aspettare, il suo volto e le sue parole vengono costantemente mostrati sui teleschermi come un odioso opposto binario del Grande Fratello, figura di spicco del Socing.

«Goldstein stava rivolgendo il solito attacco velenoso alle dottrine del Partito, un attacco così eccessivo e iniquo che non avrebbe tratto in inganno neanche un bambino e purtuttavia plausibile quanto bastava a trasmettere l’allarmante sensazione che potesse far presa su persone sufficientemente credule e ingenue» scrive Orwell.

Sebbene Goldstein «chiedeva a gran voce libertà di espressione, libertà di stampa, libertà di associazione, libertà di pensiero», lo fa «parlando concitatamente ed esprimendosi in uno stile polisillabico che suonava come una parodia del modo di parlare tipico dei membri del Partito e nel quale non mancava, addirittura, qualche parola in neolingua. A dire il vero, ne conteneva più di quante un membro del Partito ne avrebbe usate normalmente.»

L’inversione deliberata e maligna del significato fa parte tanto della distopia di Orwell quanto del mondo di oggi, soprattutto con lo slogan del Partito «La guerra è pace. La libertà è schiavitù. L’ignoranza è forza.»

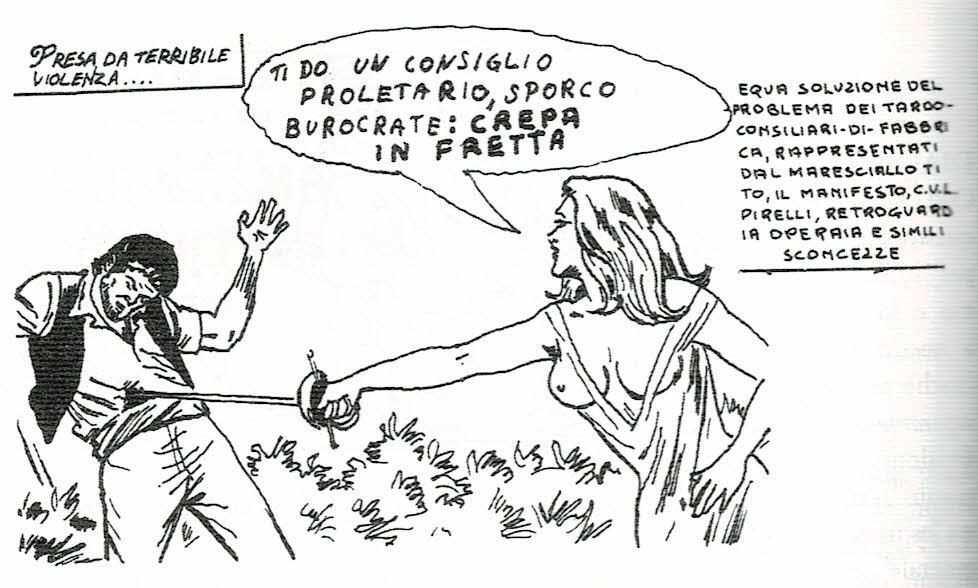

Si dice che il Socing e le altre ideologie globali simili siano nate da filosofie a cui ancora prestano “adesione formale”, pur ribaltando i loro ideali originali perseguendo «in maniera del tutto conscia il fine della mancanza di libertà e della ineguaglianza.»

«Il Partito respinge e mortifica tutti i principi che erano in origine alla base del movimento socialista, e ha scelto di farlo proprio in nome del Socialismo.»

«Perfino i nomi dei quattro Ministeri che ci governano manifestano una sorta di impudenza nel loro deliberato stravolgimento dei fatti. Il Ministero della Pace si occupa della guerra, il Ministero della Verità fabbrica menzogne, il Ministero dell’Amore pratica la tortura, il Ministero dell’Abbondanza è responsabile della generale penuria di beni.»

A questa demoniaca inversione di valore si aggiunge una malefica ossessione per il potere, fin troppo familiare a noi oggi.

O’Brien dichiara: «Il Partito ricerca il potere in quanto tale. Il bene altrui non ci interessa, è solo il potere che ci sta a cuore.… Noi sappiamo che nessuno si impadronisce del potere con l’intenzione di cederlo successivamente. Il potere è un fine, non un mezzo. Non si instaura una dittatura al fine di salvaguardare una rivoluzione: si fa la rivoluzione proprio per instaurare la dittatura. Il fine della persecuzione è la persecuzione, il fine della tortura è la tortura, il fine del potere è il potere.»

In un’altra delle frasi agghiaccianti per cui 1984 è così famoso, aggiunge: «Se vuoi un’immagine del futuro, pensa a uno stivale che calpesti un volto umano in eterno.»

Per il regime è importante che il suo controllo sia così completo che diventi impossibile anche solo immaginare che un giorno possa finire.

O’Brien dice a Winston: «Se hai mai cullato il sogno di una insurrezione violenta, è meglio che lo lasci perdere. Non esiste alcuna possibilità di rovesciare il Partito. Il Partito governerà in eterno. Da qui deve muovere ogni tuo pensiero.»

Il senso di impotenza imposto dal Partito sembra funzionare su Winston, almeno per quanto riguarda le prospettive della sua personale microribellione, e «non voleva accettare che per legge di natura il singolo è destinato a essere sconfitto in ogni caso.»

Il fatto che finisca per tradire i suoi principi sotto tortura nella Stanza 101, denunciando la sua Julia e ammettendo di amare il Grande Fratello, può lasciare il lettore con un senso di sconfitta pesante e impotente e da tempo considero questo un difetto del libro.

Ma uno sguardo più attento rivela che c’è anche qualcos’altro, una profonda controcorrente di speranza che scorre contro l’ondata della repressione totalitaria.

Una parte di questa speranza Winston la vede nell’85% della popolazione nota come “prolet”, anche se la loro creduloneria e mancanza di immaginazione lo frustrano: «Non avrebbero dovuto fare altro che levarsi in piedi e scrollare le spalle, come un cavallo che scuote da sé le mosche. Se avessero voluto, avrebbero potuto fare a pezzi il Partito l’indomani stesso. L’avrebbero pur dovuto fare, prima o poi. Eppure…»

Trova anche incoraggiamento nella capacità di una persona come Julia di vedere attraverso le bugie diffuse dal regime, nonostante l’imponente muro di inganni che ha costruito attorno alle sue attività.

Sorprende Winston «affermando con noncuranza che secondo lei questa guerra non esisteva. Le bombe-razzo che cadevano tutti i giorni su Londra erano probabilmente sganciate dallo stesso governo dell’Oceania, “per mantenere la gente nella paura”.»

La capacità umana di vedere la verità e di rimanervi fedele nelle situazioni più difficili è la chiave della varietà di speranza di Orwell, nonostante tutto.

«Essere in minoranza, anche una minoranza di uno solo, non ti rendeva pazzo. C’era la verità e la non verità, e se ti aggrappavi alla verità anche contro il mondo intero, non eri pazzo.»

Descrive anche un’innata sensazione di giusto e sbagliato che ci consente di percepire che c’è qualcosa di profondamente sbagliato nella società in cui viviamo.

Winston, riflettendo sul proprio disagio, pensa: «non costituiva comunque il segno che non era questo l’ordine naturale delle cose… Come sarebbe potuto apparire intollerabile, tutto ciò, se non si fosse conservato una sorta di ancestrale ricordo che le cose un tempo erano state diverse?»

È questa fonte di speranza al di là dell’individuo fallibile e mortale a cui Smith cerca di aggrapparsi durante il suo interrogatorio.

Dice a O’Brien: «Io so che fallirete. C’è qualcosa nell’universo… non so, uno spirito, un principio… che voi non riuscirete mai a dominare.»

Orwell, la cui salute stava peggiorando mentre scriveva il romanzo, non poteva proiettare alcuna prospettiva di cambiamento immediato nella sua società immaginaria.

Tuttavia, Winston dice a Julia: «Non credo che nel corso della nostra esistenza noi possiamo cambiare qualcosa, ma non è impossibile immaginare piccoli nuclei di resistenza che nascono qua e là, gruppetti di persone che si mettono insieme e poi lentamente infittiscono le proprie file, fino a lasciare dietro di sé una qualche traccia visibile. In tal modo la prossima generazione potrebbe riprendere il cammino là dove noi lo abbiamo interrotto.»

Queste non sono le parole di un uomo che si è arreso alla disperazione.

Queste non sono le parole di un uomo che si è arreso alla disperazione.

Ma l’elemento più importante in questa controcorrente nascosta dell’ottimismo orwelliano è qualcosa che ho notato solo nella mia più recente rilettura.

L’appendice, I principi della neolingua, ripercorre il periodo del Socing al passato, dal punto di vista di un futuro più lontano in cui l’incubo del Grande Fratello è evidentemente giunto al termine e in cui una sorta di libertà e di buon senso sono stati ripristinati.

Egli osserva, ad esempio: «solo una persona totalmente radicata nel Socing potrebbe apprezzare a pieno l’energia del termine ventralsentire, che implicava un senso di accettazione cieca ed entusiasta, quale non è agevole a trovarsi oggi.»

Quindi all’orizzonte c’è un “oggi” in cui “l’accettazione cieca ed entusiastica” del totalitarismo non solo appartiene al passato, ma è addirittura “difficile da immaginare”.

A conferma di ciò, l’ignoto autore di questo resoconto pseudo-storico osserva che «l’adozione integrale della neolingua era stata fissata solo per il 2050.»

Queste sono le ultime parole nell’ultima pagina del libro e Orwell ci dice qui, proprio alla fine del suo racconto, che il regime del Socing è caduto prima di poter realizzare il suo programma a lungo termine di cancellare completamente la libertà umana!

Il Partito può essere rovesciato! Lo stivale non ha calpestato un volto umano per sempre!

E come è stato possibile, di fronte allo schiacciante controllo a tutto campo delle vite e delle menti delle persone che Orwell descrive con effetti così terrificanti?

Può essere stato possibile solo grazie al rifiuto di lasciar perdere la verità e alla fede nello spirito dell’universo che alla fine impedirà alla morte di prevalere sulla vita, alla schiavitù sulla libertà o al potere sull’umanità.

Orwell deve aver scritto 1984 per il disperato e ispirato bisogno di fare la sua parte nella lotta contro le forze dell’oscurità che ci attendono.

Ha fatto quello che ha potuto e, come ho detto, per molti anni il suo monito ha contribuito a frenare l’avanzata della tirannia.

Ora tocca a noi raccogliere il testimone della sfida profonda che ci sta porgendo, attraverso i decenni.

Sta a noi trarre ispirazione dalla nostra memoria ancestrale dell’ordine naturale, vedere oltre le bugie del sistema, unirci in piccoli gruppi e formare nodi di resistenza che manterranno la bandiera lacera della libertà a sventolare con orgoglio negli anni a venire.

Dobbiamo farlo senza sperare che la vittoria sia necessariamente raggiunta nell’arco della nostra vita, ma dobbiamo semplicemente mirare a fare tutto ciò che è necessario affinché, secondo le parole di Orwell, «la prossima generazione possa riprendere il cammino là dove noi lo abbiamo interrotto.»

D’altra parte, chi lo sa?

Forse la caduta del sistema arriverà prima di quanto potremmo pensare.

Orwell fa osservare a Winston che «la vittoria poteva essere ottenuta solo in un futuro remoto.»

Lo ha scritto 75 anni fa.

Forse quel futuro lontano è adesso!

(postato il 1° gennaio 2024 su Winter Oak di Paul Cudenec)

Riferimenti:

1984/2024 – the hidden hope in Orwell’s warning

https://www.youfriend.it/wp-content/uploads/2020/01/1984-Orwell-Ebook-.pdf

La scienza è ancora oggi un modello forte che corrisponde a un’immagine di universalità e potenza in un contesto globale di disordine climatico e di degrado sociale. Mentre la vita diventa sempre più assurda e le società sempre più brutali, la ricerca è l’unicosettore a offrire l’immagine rassicurante di continuità con le epoche passate, un settore che parrebbe al riparo dalla meschinità dei rapporti mercantili e che continuerebbe a progredire anche mentre tutto crolla. Ma è un’illusione funesta. Un corpus di conoscenze rigorosamente stabilito sarà sempre indispensabile, così come l’invenzione di tecniche al servizio delle comunità umane, ma tutto questo ha un ruolo marginale in ciò che oggi chiamiamo ricerca, e serve per lo più a giustificare tutto il resto. Un’ingenua buona fede produce gli stessi effetti del peggiore cinismo, lasciando campo libero a tutte le aberrazioni immaginabili. Non ci si salva facendo da sostegno ideologico alle peggiori atrocità. In questi tempi confusi in cui, nella bocca dei ricercatori e

La scienza è ancora oggi un modello forte che corrisponde a un’immagine di universalità e potenza in un contesto globale di disordine climatico e di degrado sociale. Mentre la vita diventa sempre più assurda e le società sempre più brutali, la ricerca è l’unicosettore a offrire l’immagine rassicurante di continuità con le epoche passate, un settore che parrebbe al riparo dalla meschinità dei rapporti mercantili e che continuerebbe a progredire anche mentre tutto crolla. Ma è un’illusione funesta. Un corpus di conoscenze rigorosamente stabilito sarà sempre indispensabile, così come l’invenzione di tecniche al servizio delle comunità umane, ma tutto questo ha un ruolo marginale in ciò che oggi chiamiamo ricerca, e serve per lo più a giustificare tutto il resto. Un’ingenua buona fede produce gli stessi effetti del peggiore cinismo, lasciando campo libero a tutte le aberrazioni immaginabili. Non ci si salva facendo da sostegno ideologico alle peggiori atrocità. In questi tempi confusi in cui, nella bocca dei ricercatori e