Al volgere del secolo, potevamo immaginare l’anarchismo solo come una diserzione da un ordine sociale onnipotente.

Dieci anni fa, da giovani folli idealisti, pubblicammo Days of War, Nights of Love, insperatamente uno dei libri anarchici più venduti nel decennio successivo. Se pur controverso all’epoca, in retrospettiva si rivelò ragionevolmente rappresentativo di quanto molti anarchici andavano chiedendo: immediatezza, decentramento, autoproduzione quale pratica di resistenza al capitalismo. Aggiungemmo alcuni elementi di provocazione: anonimato, plagiarismo, illegalità, edonismo, rifiuto del lavoro, delegittimazione della storia a favore del mito, l’idea che la lotta rivoluzionaria potesse essere un’avventura romantica.

Il nostro approccio si inscriveva in un contesto storico preciso. Il blocco sovietico era da poco crollato e le imminenti crisi politiche, economiche ed ecologiche non si erano ancora profilate; il trionfalismo capitalista era al suo apice. Volevamo scalzare i valori borghesi, perché parevano sintetizzare le aspirazioni di ogni persona; presentammo la lotta anarchica come un progetto individuale, perché era difficile immaginare qualcosa di diverso. Quando il movimento antiglobalizzazione prese slancio negli Stati Uniti e lasciò il passo al movimento contro la guerra, giungemmo a concettualizzare la lotta in un’ottica più collettiva, se pur derivante da una decisione personale di opporsi a uno status quo profondamente radicato.

Oggi buona parte di ciò che proclamavamo è acqua passata. Il capitalismo è entrato in uno stato di crisi permanente, le innovazioni tecnologiche sono penetrate sempre più a fondo in ogni aspetto della vita, e l’instabilità, il decentramento e l’anonimato hanno finito per caratterizzare la nostra società, senza portarci minimamente più vicino al mondo dei nostri sogni.

Spesso i radicali pensano di trovarsi in una landa desolata, senza contatti con la società, quando in realtà ne costituiscono l’avanguardia – pur non avanzando necessariamente verso le mete cui anelano. Come sostenemmo poi nel n. 5 di Rolling Thunder, la resistenza è il motore della storia: genera sviluppi sociali, politici e tecnologici, costringendo l’ordine prevalente a innovarsi di continuo per aggirare o assimilare l’opposizione. Possiamo pertanto contribuire a trasformazioni formidabili, senza mai raggiungere il nostro obiettivo.

Con questo non vogliamo attribuire ai radicali la capacità di determinare gli eventi mondiali, semmai affermare che spesso ci ritroviamo inconsciamente al loro apice. Rispetto all’immensità della storia, qualunque azione è infinitesimale, ma il concetto stesso di teoria politica implica che è ancora possibile sfruttare questa capacità di agire in maniera significativa.

Quando studiamo le singole strategie di lotta, dobbiamo fare attenzione a non avanzare rivendicazioni che possano essere smontate da riforme parziali, onde evitare che i nostri oppressori neutralizzino i nostri sforzi limitandosi a fare qualche semplice concessione. Alcuni esempi di progetti radicali che possono essere facilmente recuperati sono talmente ovvi che è quasi una banalità ricordarli: il feticismo della bicicletta, la tecnologia “sostenibile”, gli acquisti “a kilometro 0” e altre forme di consumo etico, il volontariato che mitiga le sofferenze provocate dal capitalismo globale senza metterne in discussione le cause.

Ma questo fenomeno può verificarsi anche a livello strutturale. Dobbiamo esaminare i modi in cui abbiamo reclamato una trasformazione sociale generale che potrebbe avere luogo senza scuotere le fondamenta del capitalismo e della gerarchia, cosicché la prossima volta i nostri sforzi possano portarci fino in fondo.

Oggi deve diventare la pista di decollo da un mondo in rovina. Crimethinc 2011

(segue)

Che l’alcol abbia avuto una qualche importanza per i situazionisti è fuori di dubbio; la loro predilezione per questa sostanza psicoattiva – e non altre – è fuori discussione. Delle foto giovanili di Debord e compagnia una buona parte lo ritraggono con il bicchiere in mano; le derive psicogeografiche erano abbondantemente veicolate dagli alcolici e contemplavano frequenti e ripetute visite di caffè e bistrò; Debord ha bevuto abbondantemente per tutta la vita.

Che l’alcol abbia avuto una qualche importanza per i situazionisti è fuori di dubbio; la loro predilezione per questa sostanza psicoattiva – e non altre – è fuori discussione. Delle foto giovanili di Debord e compagnia una buona parte lo ritraggono con il bicchiere in mano; le derive psicogeografiche erano abbondantemente veicolate dagli alcolici e contemplavano frequenti e ripetute visite di caffè e bistrò; Debord ha bevuto abbondantemente per tutta la vita.

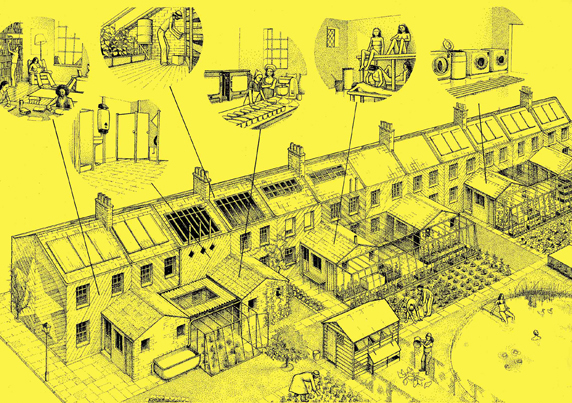

Autoproduzione tradizionale e diffusissima è quella che si svolge ai margini delle metropoli negli orti abusivi. Chi vive a Torino, ne può vedere qualcuno davanti a El Paso, lungo la ferrovia, e i raccordi autostradali. Ma anche attività più complesse e meno alimentari, come i giornali, i cd, le fanzine, i manifesti, i volantini, sviluppati in proprio, con propri strumenti, magari assemblati senza passare per la cassa di alcun negozio. Affini all’autoproduzione sono il riciclaggio e l’autocostruzione, appunto, di strumenti informatici, elettronici, meccanici, di mobili, abiti, giocattoli, le mille soluzioni creative alla complessità delle esigenze e alla banalità delle soluzioni offerte dal bazar delle merci e delle bugie.

Autoproduzione tradizionale e diffusissima è quella che si svolge ai margini delle metropoli negli orti abusivi. Chi vive a Torino, ne può vedere qualcuno davanti a El Paso, lungo la ferrovia, e i raccordi autostradali. Ma anche attività più complesse e meno alimentari, come i giornali, i cd, le fanzine, i manifesti, i volantini, sviluppati in proprio, con propri strumenti, magari assemblati senza passare per la cassa di alcun negozio. Affini all’autoproduzione sono il riciclaggio e l’autocostruzione, appunto, di strumenti informatici, elettronici, meccanici, di mobili, abiti, giocattoli, le mille soluzioni creative alla complessità delle esigenze e alla banalità delle soluzioni offerte dal bazar delle merci e delle bugie.