La provocazione che caratterizzò la nostra gioventù fu prendere alla lettera il motto situazionista NON LAVOREREMO MAI. Alcuni di noi decisero di provare sulla propria pelle se fosse realmente possibile. Questo atto di spavalderia rivelò tutto l’ingegno della spontaneità giovanile, e tutte le sue insidie. Anche se molti altri avevano percorso questa via in passato, per noi fu come essere i primati lanciati per primi nello spazio. In ogni caso, facevamo qualcosa, prendevamo il sogno della rivoluzione sul serio, come un progetto che si può avviare immediatamente nella propria vita, con – come si diceva allora – un aristocratico disprezzo per le conseguenze.

La provocazione che caratterizzò la nostra gioventù fu prendere alla lettera il motto situazionista NON LAVOREREMO MAI. Alcuni di noi decisero di provare sulla propria pelle se fosse realmente possibile. Questo atto di spavalderia rivelò tutto l’ingegno della spontaneità giovanile, e tutte le sue insidie. Anche se molti altri avevano percorso questa via in passato, per noi fu come essere i primati lanciati per primi nello spazio. In ogni caso, facevamo qualcosa, prendevamo il sogno della rivoluzione sul serio, come un progetto che si può avviare immediatamente nella propria vita, con – come si diceva allora – un aristocratico disprezzo per le conseguenze.

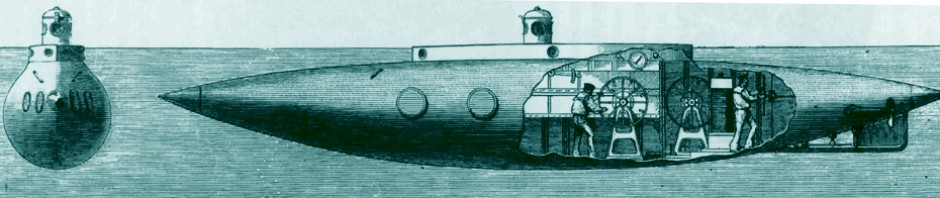

È forte la tentazione di snobbarla come semplice rappresentazione artistica Eppure dobbiamo intenderla come un primo tentativo di rispondere alla domanda con la quale i presunti rivoluzionari si confrontano tuttora negli Stati Uniti e in Europa occidentale: che cosa può mettere fine alla nostra obbedienza? Gli insurrezionalisti contemporanei cercano di porsi lo stesso interrogativo oggi, anche se le risposte offerte da molti di loro sono altrettanto limitate. Di per sé, né la disoccupazione volontaria, né gli atti di vandalismo gratuito sembrano in grado di scuotere la società e indirizzarla verso una situazione rivoluzionaria. Nonostante tutto, rimaniamo convinti della nostra intuizione iniziale: ci vorrà un nuovo modo di vivere per creare una situazione del genere; non si tratta soltanto di dedicare un numero sufficiente di ore ai soliti vecchi compiti. Il tessuto essenziale della nostra società – la cortina che ci separa da un mondo diverso – è soprattutto il buon comportamento degli sfruttati e degli esclusi.

Nel giro di un decennio la storia ha reso obsoleto il nostro esperimento, accogliendo, per assurdo, la nostra rivendicazione di una classe inadatta al lavoro. Il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti, presunto al 4% nel 2000, alla fine del 2009 era salito al 10% – contando soltanto le persone che cercavano attivamente un impiego. Gli eccessi della società dei consumi una volta offrivano a chi se ne chiamava fuori un certo margine di errore; la crisi economica ha eroso questo margine e ha conferito alla disoccupazione un sapore decisamente involontario.

È ormai evidente che il capitalismo non ha più bisogno di noi di quanto noi abbiamo bisogno di lui. E questo non vale soltanto per gli anarchici refrattari, ma per milioni di lavoratori negli Stati Uniti. Nonostante la crisi economica, le grandi multinazionali continuano a registrare enormi profitti, ma invece di usare queste entrate per assumere più dipendenti, investono nei mercati esteri, acquistano nuove tecnologie per ridurre il fabbisogno di manodopera, e distribuiscono i dividendi agli azionisti. Ciò che fa bene alla General Motors non fa bene al paese, insomma. Le aziende statunitensi più redditizie stanno ora trasferendo la produzione e i consumi all’estero, nei “mercati in via di sviluppo”.

In questo contesto, la cultura dell’autoesclusione assomiglia un po’ troppo a un programma volontario di austerità; ai ricchi conviene, se rifiutiamo il materialismo consumistico, dato che in ogni caso non c’è abbastanza per tutti. Alla fine del Ventesimo secolo, quando la maggior parte delle persone si identificava con la propria professione, il rifiuto di abbracciare il lavoro quale forma di realizzazione personale esprimeva il rigetto dei valori capitalistici. Oggi il lavoro saltuario e l’identificazione con le proprie attività ricreative, invece che con la carriera professionale, sono ormai normalizzati come condizione economica piuttosto che politica.

Il capitalismo sta facendo propria anche la nostra convinzione che le persone dovrebbero agire secondo la propria coscienza, invece che per un salario. In un’economia che offre abbondanti possibilità di vendere il proprio lavoro, è ragionevole sottolineare l’importanza di altre motivazioni per svolgere un’attività; in un’economia in crisi, essere disposti a lavorare gratuitamente ha implicazioni diverse. Lo Stato, per compensare gli effetti deleteri del capitalismo, fa sempre più assegnamento sulla stessa etica dell’autoproduzione che un tempo animava il movimento punk. Lasciare che i volontari ambientalisti ripuliscano la chiazza di petrolio provocata dalla BP costa molto meno di farlo fare a dipendenti retribuiti, per esempio. Lo stesso vale per Food Not Bombs, se lo si considera un programma di beneficenza anziché un metodo per generare flussi sovversivi di risorse e solidarietà.

Oggi la sfida non è convincere la gente a rifiutarsi di vendere il proprio lavoro, ma dimostrare come una classe in esubero sia capace di sopravvivere e resistere. Di disoccupazione ne abbiamo in abbondanza: dobbiamo interrompere i processi che producono povertà. (segue)