Oggi, a più di quarant’anni dalla creazione del museo Rock and Roll Hall of Fame a Cleveland e del canale MTV, sembra banale dire che il rock è morto. Le sue spoglie, al massimo, sono oggetto dell’interesse di archeologi musicali, pezzi da museo o materiale da mescolare con altri stili musicali più adatti al consumo giovanile. Non rappresenta affatto la musica delle generazioni attuali; non è un elemento significativo della loro quotidianità, né un’arma della loro ribellione. In realtà, il pop contemporaneo non lo fanno i giovani ma lo fabbricano per i giovani. Chi sceglie la musica che desiderano ascoltare non sono loro, ma i dirigenti dell’industria musicale. Ad ogni modo, se ci atteniamo ai paesi del capitalismo tecnologico di massa, non esiste nemmeno una cultura o subcultura specificamente giovanile, con o senza rock, in opposizione alla cultura dominante, com’era negli anni Sessanta, né in tutta onestà si può parlare di un vero e proprio gap generazionale rappresentato dalla musica pop, che si chiami tecno, hip hop, house, dance, k-pop, trap o reggaeton. Attualmente la gioventù è un fatto universale oggetto di un immenso mercato alimentato da una moltitudine di industrie, di cui quella musicale è solamente una di esse. Nel tempo i suoi limiti si sono fatti sempre più sfumati. Mentre la sua capacità di consumo si è moltiplicata, la durata del periodo giovanile si è prolungata e la frontiera con l’età adulta si è spostata molto oltre la soglia dei 24 anni fissata dall’ONU. Il sistema dominante si riconfigurò ideologicamente integrando nel proprio bagaglio culturale abitudini, valori e comportamenti della gioventù degli anni Sessanta. Grazie a internet e alle reti social, l’adolescenza si è eternizzata nel mercato e la vita adulta è stata seriamente svalorizzata. Se l’esperienza non era più di moda, l’età smise di vendere: tutte le condotte – e perfino i disordini psichiatrici – oggi obbediscono a linee guida giovaniliste, molto più redditizie. In uno stesso processo di alienazione, le differenze di età sono state cancellate. La breccia tra generazioni è scomparsa, però non a causa della comunicazione e alla creazione di obiettivi comuni bensì della progressiva insignificanza per l’economia della generazione adulta, per quanto giovane si creda, o detto altrimenti per la disconnessione dei più giovani dal passato, anche quello recente.

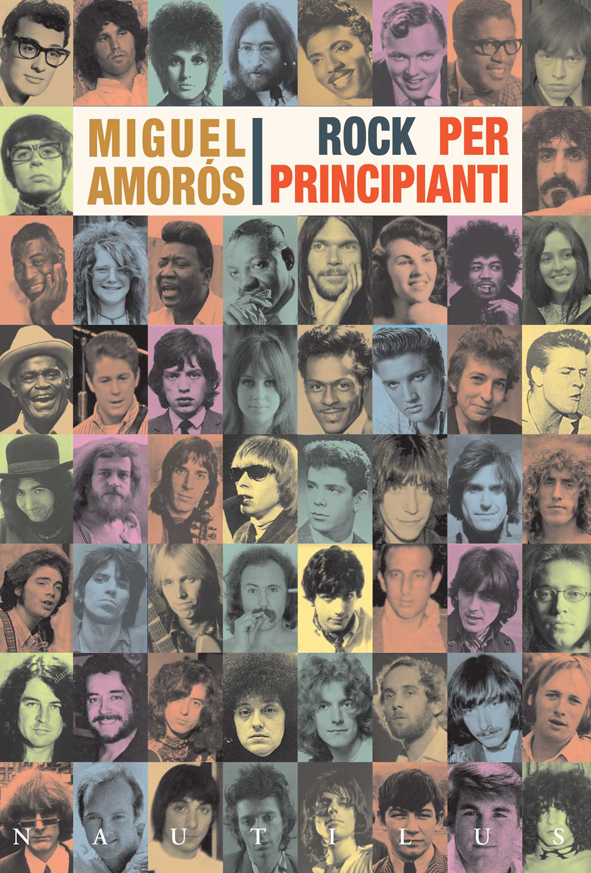

Il testo Rock per principianti ha come argomento il rock all’epoca dei suoi inizi e al suo apice, mettendolo in relazione con le circostanze storiche – sociali e culturali – che determinarono il suo sviluppo, espansione e universalizzazione. Il rock appartiene al suo tempo, quello in cui il divertimento era sovversivo e la sessualità un tabù, e la sua essenza naufraga al di fuori di quell’epoca, perdendo il suo vero significato. Gli anni del dopoguerra furono anni di prosperità che resero possibile la nascita nelle città di uno spazio giovanile autonomo, libero dalle costrizioni lavorative. Paradossalmente, e nel caso concreto degli Stati Uniti, là dove iniziò tutto, fu un’epoca in cui l’infelicità, l’insoddisfazione, la noia e la decadenza politica penetrarono a fondo nei giovani di tutte le classi, situazione che spinse a cercare rifugio nel mondo delle emozioni, nell’erotismo, nella cannabis e nella musica negra. Frutto di tutto questo fu il rock. Un’espressione musicale che mettendo radici e dispiegandosi in compagnia del soul e del folk, favorì il cammino della coscienza e l’utopia. «I tempi stanno cambiando», canterà Dylan. Messa in luce la separazione tra le generazioni, non era altro che l’inizio di un conflitto di classe di nuovo tipo, in cui il poetico, il ludico e la gratuità acquisirono grande importanza. Divertirsi era una trasgressione, così come portare i capelli lunghi, fare l’amore o fumare marijuana forme irriverenti di esercitare la libertà e scontrarsi con il puritanesimo ipocrita del sistema. Secondo questo punto di vista insolito e innovatore, la rivoluzione nel “primo mondo” sarebbe una festa, un gioco comunitario, un ballo cerimoniale senza fine. Jerry García, il chitarrista dei Grateful Dead, sottolineava che, più che una di una protesta, si trattava di una celebrazione.

Una serie costante di invenzioni e miglioramenti tecnici – il giradischi, gli amplificatori, il microfono, il basso elettrico Fender, il transistor, il disco a 7 pollici, la “Hit Parade” eccetera – favorirono la penetrazione della musica pop nella vita quotidiana e suscitarono l’interesse per la musica negra, in cui il ritmo era la parte dominante. L’accentuazione ritmica la rendeva più ballabile, e di questo si trattava. Le prime tracce di quello che molto dopo sarà il rock le si possono trovare nel fraseggio pianistico sovrapposto a un ritmo quattro quarti marcato dal sax del brano “R. M. Blues”, composta nel 1945 per Roy Milton. Questo tipo di musica iniziò ad essere chiamata “Rhythm and Blues” come rifiuto della sua denominazione corrente di “musica di razza” e fa la base su cui si costruì il rock and roll nel corso dei primi anni Cinquanta. Il R’n’B non era una musica omogenea, e si può dire che la ogni città aveva il suo proprio stile. Di conseguenza, il rock’n’roll comparve simultaneamente in diversi luoghi – New Orleans, Chicago, Memphis, Los Angeles – con caratteristiche distinte prese in prestito dal rhythm’n’blues più o meno mescolato con il boogie, il country o il blues elettrico, con la prevalenza del sax tenore oppure della chitarra e batterie o ancora delle armonie vocali e della coreografia. Il risultato di questa «musica brutale, orrenda, degenerata e viziosa che mi ha disgustato ascoltare», secondo l’opinione di Frank Sinatra, rivoluzionò lo “Show Business”, abbatté le frontiere tra la musica “bianca” e quella degli afroamericani, ma al tempo stesso favorì l’espansione del mercato musicale, un qualcosa che ebbe conseguenze negative per la ribellione giovanile. La distrazione, il fare festa, i fiori nei capelli, se entravano nell’ingranaggio industriale non erano un segno di disobbedienza. L’intruppamento evasivo dei concerti e dei festival rappresentavano il principale segnale di accordo con il dominio.

Circostanze particolari fecero sì che il rock si rianimasse di nuovo in Inghilterra e da lì, grazie soprattutto ai Beatles, “invadesse” gli Stati Uniti per proiettarsi in seguito nel mondo intero attraverso i dischi. Un fenomeno di massa di tale calibro fu immediatamente sfruttato dal capitale, in quanto generatore di profitti, e in quanto nuova cultura di natura permissiva, dalla politica. Fuori controllo poteva diventare una minaccia per il sistema ma, ben incanalato, un imponente fattore di rinnovamento. I ministeri della cultura e l’industria dello spettacolo puntarono sulla modernizzazione, e il rock divenne sempre più teatrale e sempre meno sovversivo. La perdita di autenticità del rock avvenne già prima, con l’ingresso negli studi di registrazione. Era una musica fatta per essere ascoltata alla radio ma, soprattutto, in diretta in spazi non troppo grandi. Tuttavia l’ingegneria del suono trasformò la musica introducendo molteplici modificazioni ed effetti speciali impossibili da riprodursi dal vivo. Il business della vendita dei dischi e la televisione svilirono le esibizioni nei club e nelle sale, favorendo in una sola mossa la trasformazione degli interpreti in idoli. Le esibizioni fake della televisione anticiparono il trattamento spettacolare dei videoclip promozionali, che con l’aiuto di Youtube sarebbero diventate lo strumento più efficace al momento di infondere nei giovani gli obiettivi, i desideri e i valori del dominio. I concerti negli stadi o in grandi spazi recintati, con potenti impianti sonori, più propizi alle vedette e alla passività, accentuarono il declino. Infine i disk-jockey delle megadiscoteche alla moda crearono una musica senza musicisti a partire dalla miscela e campionamento di vinili. Con la tecnologia digitale che bussava alla porta, il rock, incluso nelle sue forme più conservatrici “orientate” agli adulti, era stato condannato. S’inaugurava un’altra epoca in cui la musica passava dai microsolchi analogici alla codifica in linguaggio binario dei CD e tutto diventava più matematico, più regolare, più prevedibile e più noioso. Attualmente qualsiasi sonoro strumentale è processato da macchine e ricostruito in un “taglia e cuci” capace di simulare una band che suona dal vivo. La performance – a parte i parafernali visivi di luci e i corpi di ballo – è puro karaoke.

La sconfitta delle rivolte anticapitaliste nel mondo si rifletté culturalmente nella postmodernità, fase caratterizzata dalla decadenza delle ideologie progressiste, dalla perdita di valore del passato, dalla sfiducia nel futuro, dal consumo di massa, dalla riduzione della vita a immagine e dall’individualismo estremo. La categoria “gioventù” non spiegava più nulla. La festa, l’intrattenimento, il viaggio, lo spettacolo erano modalità universali, per qualsiasi pubblico, perfettamente integrate nella società e promosse dalle istituzioni. Perdendo la propria specificità, la gioventù cessò di essere un punto di riferimento identitario separato. E non soltanto per la sua presunta condizione di perennità o per la generalizzazione delle tematiche giovanili, ma per l’inclusione dei giovani nel mercato del lavoro, per il loro assoggettamento forzato alle leggi economiche all’interno delle condizioni più precarie che ci si potesse aspettare. Ovvero, per la loro proletarizzazione. La durezza delle crisi economiche ridusse a zero le loro possibilità di autonomia. La gioventù ormai non era altro che una parte neutra di un mercato in cui tutto, e naturalmente la musica, seguiva le regole dettate dalla logica spettacolare del denaro. Un mercato importante che la catturava e che le offriva prodotti etichettati come suoi. La musica, ad esempio, qualunque tipo di musica, perché nell’ottica individualista le preferenze erano questione di gusto personale e soggettivo. Tutti gli stili si caratterizzavano, più o meno esplicitamente, per il fatto di esaltare gli ideali consumistici. Decisamente, la musica non cambierà il mondo.

Gli anni Ottanta del secolo scorso segnarono l’inizio della globalizzazione, periodo in cui il commercio e le finanze si sarebbero precipitate ad amalgamarsi con la cultura, il divertimento gregario, con la stessa nostalgia e la musica pop. Trionfò il collage musicale e visivo, il vecchio assieme al nuovo, il tradizionale con lo sperimentale, il semplice con il sofisticato, l’analogico con il digitale… In seguito, i gusti e gli stili giovanili si sarebbero basati esclusivamente su modelli di mercato. Nessuno spazio – nemmeno, ovviamente, la “gioventù” – sarebbe rimasto ai margini. I video su richiesta di musica pop saranno uno dei principali strumenti di legittimazione del nuovo ordine delle cose. Tuttavia, il pubblico giovanile non potrà evitare di essere una riserva di manodopera in momenti di difficoltà, le cui prospettive lavorative e di vita saranno più che problematiche e, musicalmente parlando, poco definibili. L’enorme contrasto tra il modo di vivere frivolo, feticista e accelerato che veicola il messaggio mercantile e la povertà reale di chi non può salire sul carro edonista offre un buon bagno di realtà. Si apriranno nuove brecce e si creeranno nuovi conflitti che, in generale, proveranno a far sì che il dominio, così com’è adesso, se ne vada da un’altra parte assieme alla sua musica. Così sia.

Miguel Amorós

Per la presentazione di Breve histoire sociale du rock (versione francese di Rock per principianti), 6 settembre 2025 al Petit Festival de Puylaurens, Occitania.

Ti potrebbe interessare anche

Nel silenzio della schiavitù si ode solo il rumore delle catene, la voce dei delatori e le grida dei moderni aguzzini – per parafrasare Châteaubriand. Prendere parola in difesa della verità, così negletta e maltrattata in quest’epoca di menzogna organizzata e diffusa, ci è parso un compito irrinunciabile, ancorché faticoso. E questa è stata una molla ancor più decisiva.

Nel silenzio della schiavitù si ode solo il rumore delle catene, la voce dei delatori e le grida dei moderni aguzzini – per parafrasare Châteaubriand. Prendere parola in difesa della verità, così negletta e maltrattata in quest’epoca di menzogna organizzata e diffusa, ci è parso un compito irrinunciabile, ancorché faticoso. E questa è stata una molla ancor più decisiva. Il peso dell’oppressione è tutto ciò che rimane al sistema che ci governa. Ha per sé la sua forza d’inerzia. Ciò che gioca a nostro favore è la potenza di una vita in continua rinascita. Essa potrebbe fornire di che rompere la macchinazione del profitto se non si piegasse anch’essa sotto il peso di un passato scombinato dall’espulsione della libertà, appesantito dall’amarezza ricorrente delle delusioni. Ogni sacrificio è un colpo inferto alla vita. Paga il prezzo della sua esuberanza. Ogni volta che il militantismo rinuncia al vivente con il pretesto di garantirne la difesa, si militarizza, restaura il principio gerarchico, traveste in Potere l’organizzazione dell’esperienza vissuta. L’autodifesa del vivente è una reazione spontanea manifestata da individui e comunità confrontate all’intrusione d’imprese devastatrici. Essa attiva delle reti immunitarie simili a quelle che il nostro organismo sollecita all’avvicinarsi di una malattia o di uno squilibrio. La coscienza umana risveglia il corpo a una realtà che è contemporaneamente personale e sociale. Fa delle collettività locali degli spazi dove il lasciare maturare la risposta alle aggressioni dà il tempo di sperimentare una lotta demilitarizzata, una sovversione la cui inventiva respinge l’aggressività e conduce, attraverso le molestie, la guerriglia di una vita che non uccide.

Il peso dell’oppressione è tutto ciò che rimane al sistema che ci governa. Ha per sé la sua forza d’inerzia. Ciò che gioca a nostro favore è la potenza di una vita in continua rinascita. Essa potrebbe fornire di che rompere la macchinazione del profitto se non si piegasse anch’essa sotto il peso di un passato scombinato dall’espulsione della libertà, appesantito dall’amarezza ricorrente delle delusioni. Ogni sacrificio è un colpo inferto alla vita. Paga il prezzo della sua esuberanza. Ogni volta che il militantismo rinuncia al vivente con il pretesto di garantirne la difesa, si militarizza, restaura il principio gerarchico, traveste in Potere l’organizzazione dell’esperienza vissuta. L’autodifesa del vivente è una reazione spontanea manifestata da individui e comunità confrontate all’intrusione d’imprese devastatrici. Essa attiva delle reti immunitarie simili a quelle che il nostro organismo sollecita all’avvicinarsi di una malattia o di uno squilibrio. La coscienza umana risveglia il corpo a una realtà che è contemporaneamente personale e sociale. Fa delle collettività locali degli spazi dove il lasciare maturare la risposta alle aggressioni dà il tempo di sperimentare una lotta demilitarizzata, una sovversione la cui inventiva respinge l’aggressività e conduce, attraverso le molestie, la guerriglia di una vita che non uccide.

Il 5 febbraio è partito per il suo ultimo viaggio il nostro amico e compagno Gianni Milano. Anche se in questi ultimi tempi era costretto dalla malattia in carrozzella, non ha mai smesso di elargire al mondo il suo sorriso gentile che irradiava calma e serenità.

Il 5 febbraio è partito per il suo ultimo viaggio il nostro amico e compagno Gianni Milano. Anche se in questi ultimi tempi era costretto dalla malattia in carrozzella, non ha mai smesso di elargire al mondo il suo sorriso gentile che irradiava calma e serenità.